千乘未来观 | 氢能源:“双碳”趋势下的主战场

Larry

千乘资本 投资总监

关注领域

新能源和新材料

氢能源行业刚起步,未来潜力巨大。

文 | Larry

编辑 | Ella

正文字数:4784字

预计阅读时间:6分钟

《千乘未来观》是千乘资本内部行研报告的精华内容分享。在这里,分享认知,交流观点,探讨关于未来一切的可能!

1 前言

氢能,作为一种清洁高效的二次能源,未来很有可能在世界能源舞台上成为一种举足轻重的能源。同时,在国家层面上,随着碳达峰、碳中和的宏伟进程,氢能也已经上升至我国战略能源的重要地位。

为什么饱受争议,大家依然对氢能趋之若鹜,各个国家,各大企业都争相进入这个市场?在我看来,主要有以下三个原因。

第一,脱碳加氢是能源使用的趋势。

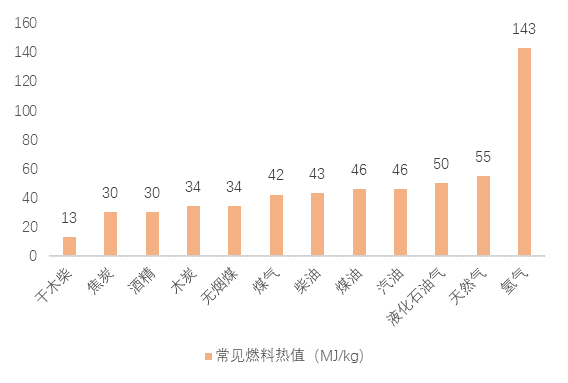

氢具有燃烧热值高的特点,其热值(142KJ/g)约是石油的3倍、煤炭的4.5倍,锂电池的120倍。氢能燃料电池具有燃烧效率高、转化效率高、续航里程长等特点。

第二, 稳定能源安全供给。

中国是世界上最大的原油和天然气进口国,进口依赖度为72%、43%。中国煤炭的80%用于发电和供热,可再生能源年充电量为3%,规模开发利用潜力大。从国家能源安全保障方面考虑,未来氢有可能替代原油和天然气,作为电力的补充。2050年氢能源会占中国能源消费的10%左右,但按最新规划的预期在15-20%以上。

第三,发展绿色、低碳交通。

氢气燃烧后不产生任何有害或温室气体,燃烧过程中无碳排、无污染物产生,因此被号称为人类的终极能源。氢能的应用场景非常丰富,氢燃料电池汽车是其中非常典型的氢能应用领域。氢燃料电池汽车具有清洁零排放、续航里程长、加注时间短、耐低温运行等特点,可应用于远程公交、城市物流、长途运输等交通方式。目前,在中重型商用车中,氢能是替代柴油动力的最佳选择。

我们关注氢能源投资,本文希望探讨以下问题:

1、为什么一定要发展氢能源

2、氢能源行业及应用

3、氢能产业当前存在的问题

2 氢能源是碳中和、能源转型背景下的选择

1、 碳中和驱动全行业的脱碳加氢

碳中和的目标在于构建清洁低碳安全高效能源体系,全行业的脱碳加氢是发展趋势。

2019年中国碳排放98.09亿吨,能源活动占87%。碳中和实现路径包括能源活动减排、工业生产过程减排、土地利用变化和林业碳汇等领域。

2050年能源的电气化水平将大幅提升,电能将成为最主要的能源形式,2050年实现电力生产近零排放。新增装机主要为新能源发电(光伏、光热、风电),氢能源将作为二次能源帮助能源活动、工业部门实现脱碳。

氢能源,在耦合电能、热能等多种能源,实现多种能源之间的互连,促进建筑、交通、工业等领域的脱碳。在碳中和背景下,氢能源作为清洁能源受到重视,将帮助能源系统的脱碳加氢,对稳定能源安全供给,发展低碳交通有重要的作用。

2、能源结构转型:实现电能、氢能耦合的低碳能源结构

中国的能源结构是“富煤少油缺气”,化石能源占比84.7%以上,绿色产业作为引领经济增长的重要领域正迎来更快发展。

中国是世界最大的原油和天然气进口国,进口依赖度为72%、43%。中国煤炭消费贡献化石能源CO2排放量的76%,其中80%煤炭用于发电和供热。可再生能源年充电量为3%,规模化开发利用潜力大。

2035年和2050年非化石能源占中国一次能源需求的比重将分别增至27.2%和50%。根据国家能源局数据,2021年风电、光伏发电量占全社会用电量比重达11%,并且这一比重会逐年提高,到2025年达16.5%左右。

目前光伏度电成本低于化石能源,平价上网后将加速替代。大多数新建可再生能源的发电成本低于煤电,2022年光伏发电项目度电成本( LCOE )有望低至0.04美元/kWh,约0.28元/kWh。预计2025年光伏发电上网电价有望降至0.20-0.38元/千瓦时。部分地区已经能做到0.1元/千瓦时甚至更低。

保守估计,2050年氢能在我国终端能源体系占比将达10%。更乐观的预计下2060年氢能源占比将达30%。

3、电力+氢能是未来能源的终极形态。

电力和氢能共同作为二次能源,在未来的能源结构中将发挥重要作用。氢能将有效解决光伏、风电等带来的长周期储能、消纳等问题,实现氢能与电能耦合互补。但如何实现氢能的平价化,在氢气制、储、运、加以及应用等多个环节持续的降本。具体的落地实践需要不断地探索。

3 氢能源介绍及应用

1、氢能能量密度高、碳排放最低

1)能量密度:氢气=3x汽油=120x锂电池

氢气是世界上已知的密度最小的气体,氢气的密度只有空气的1/14,即在1标准大气压和0℃,密度为0.089g/L。沸点-252.77 ℃(20.38 K),熔点-259.2 ℃。常温常压下,是一种极易燃烧的气体。无毒无色透明、无臭无味且难溶于水的气体。

氢具有燃烧热值高的特点,其热值(142KJ/g)约是石油的3倍、煤炭的4.5倍,锂电池的120倍。氢能燃料电池具有燃烧效率高、转化效率高、续航里程长等特点。

2)碳排放最低:相比化石能源燃料相比,氢能源的排放为零,被誉为最环保的终极能源。

2、氢燃料电池原理

氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。

氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,失去电子的氢离子(质子)穿过质子交换膜,到达燃料电池阴极板(正极),而电子是不能通过质子交换膜的,这个电子,只能经外部电路,到达燃料电池阴极板,从而在外电路中产生电流。质子到达阴极板后,与氧原子和氢离子重新结合为水。由于供应给阴极板的氧,可以从空气中获得,因此只要不断地给阳极板供应氢,给阴极板供应空气,并及时把水(蒸气)带走,就可以不断地提供电能。燃料电池发出的电,经逆变器、控制器等装置,给电动机供电,再经传动系统、驱动桥等带动车轮转动,就可使车辆在路上行驶。

与传统汽车相比,燃料电池车能量转化效率高达60~80%,为内燃机的2~3倍。燃料电池的燃料是氢和氧,生成物是清洁的水,它本身工作不产生一氧化碳和二氧化碳,也没有硫和微粒排出。

3、氢能源的应用产业应用:氢储能、重载卡车应用

氢燃料电池的应用非常广泛,除了在商用车上有应用,船舶、航空、火箭都是可以用氢能。便携式电池可以应用在比如无人机上,如果想要长时间续航,用氢也是可以考虑的。在发电领域,目前也有固定的氢燃料电站。还有在氢工业领域,有天然气、冶金、储能等机会。

1)氢储能有望实现长周期、大规模存储

氢能源应用适合于大规模储能,可利用大量的弃风充电资源制氢。氢储能实现能源的长周期存储,目前的转化效率较低,经济性仍需进一步论证。

氢储能未来有望实现大规模应用,因为它能实现GW级以上的储能。锂电池就是电化学储能,可能到几百兆瓦级。但是,氢可以实现从一天到一年以上的储能,规模可以10G瓦以上,同时需要非常大规模的系统设计。

狭义的氢储能基于“电-氢-电”的转换,广义的氢储能则强调“电-氢”转换。国内有少量的氢储能项目进行试运行,比如安徽六安兆瓦级制氢综合利用示范工程、宁夏宝丰一体化太阳能电解水制氢储能项目、大陈岛氢能综合利用示范工程等,实现了清洁能源的消纳和零碳供能。

目前在光伏集中的西北地区,可以选择集中建设“光伏+制氢+氢储+用氢”一体化项目,氢储能可实现灵活的用氢需求,用电低谷时用富余的新能源电力进行水电解制氢储存下来或进行利用,用电高峰时实现燃料电池发电反向向电网输送电力,规模化储氢有望比储电成本更低,实现对氢能综合利用成本最低。若实现“电-氢-电”综合效率仅为40%,需要进一步提升,而抽水蓄能、锂电储能等能量转换效率均在70%以上。同时需要在制氢、氢燃料电池等关键部件、材料的进一步提升,以提高氢储能的经济性。

2)氢能源汽车与燃油车、纯电动车对比短期内还不具有性价比,在长续航、重载场景经济性逐渐凸显

氢能源汽车与燃油车、纯电动车相比,整体的成本较高,体现在购置成本和燃料成本整体偏高,而且成本较高的情况在一定的时间内会仍然存在。

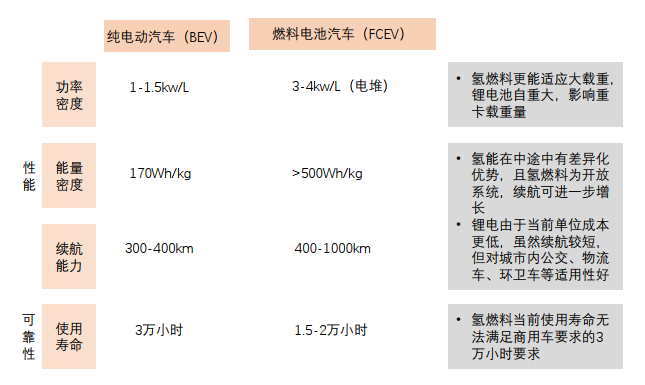

氢燃料更能适应大载重,锂电池自重大,影响重卡载重量。氢能在长途中有差异化优势,且氢燃料为开放系统,续航可进一步增长。锂电由于当前单位成本更低,虽然续航较短,但对城市内公交、物流车、环卫车等适用性好。氢燃料当前使用寿命无法满足商用车要求的3万小时要求。

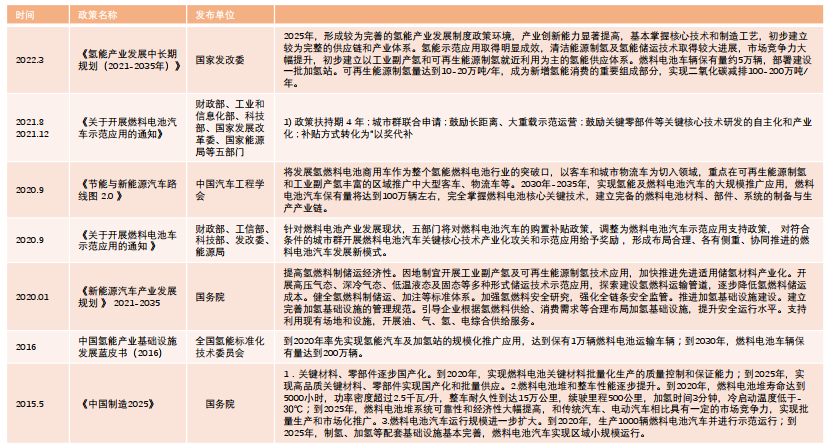

4、氢能电池处于产业示范阶段,需要政策驱动产业持续降本

氢能源政策法规密集推出,五大示范城市群明确补贴政策。规划和补贴的推动,也将引导行业走向规范化。

2022年3月,国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(简称《氢能规划》),预计到2025年可再生能源制氢量达到10-20万吨/年,成为新增氢能消费的重要组成部分,实现二氧化碳减排100-200万吨/年。《氢能规划》指出,氢燃料电池车辆保有量到2025年约为5万辆,每年差不多一万辆左右。

2022 -2025年燃料电池处于示范阶段,将推动产业进一步成熟。类比于电动车市场,2016年之前电动车依赖补贴、示范项目,2016年补贴退坡之后驱动需求走向市场化。针对氢能汽车,我国采取了大力度的政策支持政策。2021年8月、12月,随着多部委《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》正式印发,宣告京津冀、上海、广东、河南、河北成为国内五大氢燃料电池汽车示范城市群,示范期为期四年。

4 氢能源产业化的问题与挑战

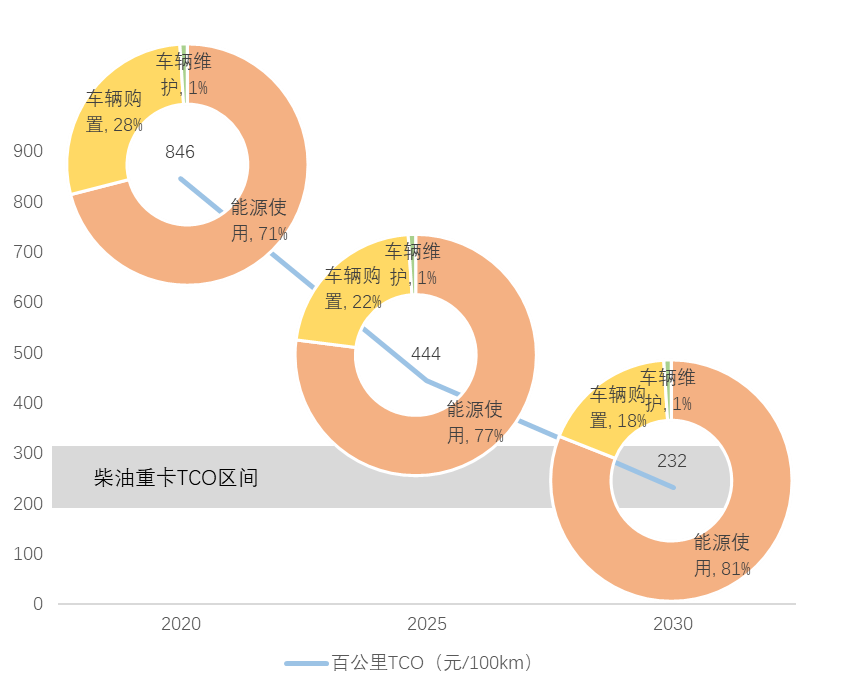

1、氢能TCO成本较高,未来氢能成本与电力挂钩,有望持续下降

用户考虑使用燃油、电动车或氢燃料电池汽车,一般会考虑TCO成本(Total Cost of Ownership),指的是全生命周期成本。目前氢能源汽车的TCO成本较高,用氢成本和购置成本都在快速地下降,预计在2027年左右TCO成本将与燃油车相当。

未来随着氢能源汽车应用的范围和规模的扩大,商用车氢能源电池系统的价格至2025、2035、2050年分别降至3500、1000、500元/KW。

氢能来源目前来自煤制氢、工业副产氢、天然气制氢等,未来将逐步转为水电解制氢,随着电价的持续下降,氢能成本与电力价格挂钩,有望现氢能价格的平价化。

2、产业链太长、多环节的配套不成熟

氢能源涉及的产业链太长,涉及氢气制取、储存、运输、加注等上游环节,与化工、高压气体行业相关行业标准还欠缺。中下游则包括燃料电池电堆系统,涉及质子交换膜、催化剂、碳纸等基础的材料体系不够成熟,膜电极、电堆、BOP、系统集成等还有很大的优化空间,下游应用储能、车载等还需要靠政策进一步推动配套。

氢能源行业涉及行业过长,就导致了产业链某一环节的缺失,难以实现氢能行业的快速降本。可以看到,氢能上游制储运的基础设施正在快速的建设和完善,氢能源的使用将不再难以获取,将有效推动氢能的使用。加上系统结构的不断优化提升,将加速氢能源的产业化。

3、氢能安全有一定标准,但需要更广泛的接受度

氢能的安全性需要进一步接受。氢气在空气中的体积分数4%-75%时,遇到火源可引起爆炸。另外由于氢气逃逸速度高,发生泄露后会逃逸至空气中,在非密闭空间内是相对安全的。相比之下,由于液化天然气LNG和高压天然气CNG较重,泄露后沉积在现场,前者更易爆燃。因此,目前氢能应用相对还在非密闭空间更容易推广,相关的安全标准也逐步规范。

根据全球氢事故报告数据库资料显示,285次事故记录中,30%基本无损失,40%为财产损失,人身伤害仅占比5.26%。在339次氢事故中,设备故障、人为失误、设计缺陷,维护不足四大原因合计占比过半。以Mirai为例,70Mpa储氢罐安全度很高,碳纤维罐壁可承受内部70Mpa高压,外部想挤破它至少要140Mpa。车辆在公路正常行驶,即使重型卡车撞击也很难产生超高的挤压力。结构性安全相对能保证,但安全性问题仍需要更详细论证。

氢能安全相关的法规规范性都需要进一步完善,也将推动氢能源安全性的进一步得到接受。

5 结论

以上我们探讨了:

1、 氢能作为新能源结构(光伏、风电、核能等)的一个重要补充,作为二次能源将有效实现减碳,同时解决其他新能源带来的长周期储能、消纳等问题。

2、 氢能短期内仍不具有明显经济性,但产业在不断降本增效,需要持续的政策扶持。

3、 在新能源消纳(氢储能)、重载(船舶、重卡、无人机等场景)将首先看到商业化的进展。

后续文章将进一步探讨:

4、氢能源的成本下降路径及空间

5、氢能的制储运加、以及应用(氢储能、氢燃料电池)的产业链格局

6、氢能的投资机会

参考资料:

1、氢储能在我国新型电力系统中的应用价值、挑战及展望

2、2020氢能产业发展报告

3、中国氢能源及燃料电池产业白皮书

4、节能与新能源汽车技术路线图2.0

5、氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)

小千 | 合作 / 交流

长按二维码添加微信

✦

✦

推

荐

阅

读

- 专注工业科技VC -

千乘资本领投数字光芯 开启元宇宙大门

千乘资本荣获“2022年度最佳投资人”等奖项

千乘资本熊伟:抓住两大重要投资机会

元宇宙:让子弹再飞一会儿

天地和兴完成D轮近7亿元融资

智能汽车“新四化”进化论

千乘资本,投出一个270亿IPO

产业赋能打动思林杰 千乘投资版图IPO项目再添一子

千乘资本自成立之初即秉持“数据重构产业”的核心理念,一期、二期基金合计管理规模20亿元人民币,未来将持续重点围绕工业科技领域进行投资布局。

关于工业科技领域的任何资讯分享与交流,欢迎来撩!